shohyo「書評」

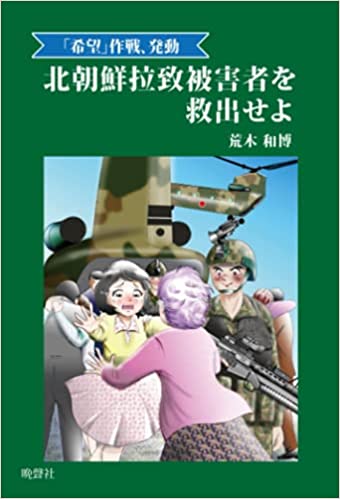

書評 「希望」作戦、発動 北朝鮮拉致被害者を救出せよ 荒木和博著 晩聲社 三浦小太郎(評論家)

本書は特定失踪者問題調査会代表の荒木和博氏による、拉致事件とその被害者救出を描いたある種のシュミレーション小説である。おそらく多くの人が、本書における日本の政治家の決断に感銘を受け、現実の政治家との差を嘆き、かつ後半部の救出劇を胸のすく思いで読むだろう。しかし、私にとって印象的だったのは、何よりも、拉致にかかわった工作員、そして現地協力者たちの心情を著者ができる限り公正に、時には愛情をもって描き出そうとしている部分だった。

日本人拉致事件に、「現地協力者」というべき、朝鮮総連関係者がかかわっていたことは、原ただあきさん拉致事件の経緯をたどるだけで明らかである。そして、その多くが、1959年に始まった北朝鮮帰国事業で親族が北朝鮮に渡り、いわば北朝鮮に「人質」がとられていた人々だった。

本書に「現地協力者」として登場する金正彦も、また、日本人教員である中山浩介にしても、そしてこの二人を上から操る「李」も、許しがたい拉致犯罪に手を染めてはいるのだが、読者がどこか彼等への同情を覚えてしまうのは、彼らすべてが人間としての弱点を持ち、それは読者である私たちにも共通するものであるからだ。

まず日本人教員の中山は、教え子が悲劇的な自殺を遂げており、その前日に彼女と過ごしていたという「弱み」がある。何ら関係はなかったとはいえ、そのことが公になれば地方の教員としての名誉は失われかねない。中山は秘密を暴かれる恐怖から、ずるずると教え子を工作員と思しき在日朝鮮人、金正彦に紹介し、研究テーマを「北朝鮮」にするよう指導、拉致事件の片棒を担いでしまう。

さらに言えば、ここでキーワードになるのは「差別」と「歴史責任」なのだ。中山は良心的な教師として、教え子を金正彦に紹介することをためらう。しかしそこで、金正彦が言うのは「あなたは在日朝鮮人を差別するのか」「朝鮮半島の分断や歴史的責任をどう考えるのか」という、本来何ら関係ない言葉だ。これに中山が逆らえないのは、もちろん当時はまだ濃厚だったいわゆる「自虐史観」の影響であろう。しかしそれ以上に、自分が最悪の行為をしようとするとき、自分で自分をだますために使われる論理こそが、このような「正義」の幻想である。実は、中山は単に自分の保身からスキャンダルを恐れ、罪もない教え子を犠牲にしようとしているにすぎない。しかし彼は、自分を正当化するために、その行為をいつの間にか、自分の内面で、信じている歴史的「正義」の問題に無意識のうちにすり替えてしまっている。

これは工作員たちも同じなのだ。金も李も、彼らが北朝鮮の国家犯罪に手を染めるのは、帰国した家族の生命(政治犯収容所に送られていることが暗示される)を守りたいためである。しかし、彼らが自分の家族を守りたい気持ちは真摯なものだったとしても、そのために罪のない他者が犠牲になっていいはずがない。しかし、ここでも自己欺瞞が働く。自分のやっていることは確かに悪かもしれないが、それはかっての日本が行った歴史的犯罪に比べれば問題にならない。また、将来の朝鮮半島統一という正義の実現のためには、一つの小さな犯罪行為は「歴史の中では正当化される」。彼らはこのような「正義」の幻想で、自分の犯罪行為を内面で正当化してしまう。自分の行っている悪を正当な行為であると思い込ませる幻想を生み出すことが、共産主義思想や歪んだ歴史観の本質的な恐ろしさと犯罪性なのだ。

だが、私たちは果たして彼らを本当に笑う資格があるのだろうか。本書では、拉致事件の可能性に気付きつつ、うやむやにしようとする日本の政治構造が示唆され、それを現場の警察官、ジャーナリスト、政治家、そして何よりも市井の人々の勇気が打ち破っていく過程が描かれていく。しかし、著者がそのような一員であったことは別として、それは未だに実現していないどころか、むしろその隠ぺいとしか思えない日本政府の「工作」や、真実に迫ろうとしない政治家の姿勢は全く変わっていないのだ。

私たち日本国は、共産主義や全体主義のイデオロギーに支配されてはいないかもしれない。歴史認識も、近年客観的なものに戻りつつあるかもしれない。しかし、現実の拉致被害者を助けることもできずに、過去の日本の歴史の功績を語ろうと、左派の思想や歴史観を批判をしようと、それは現在の私たちを一ミリも正当化することにはつながらないはずだ。むしろ「戦後日本は平和で豊かに繫栄してきた」「拉致事件は悲劇だが、現在の日本政府を信じ、アメリカの助けを待つしかない」「憲法の制約があり、日本が事実上アメリカの占領政策で弱体化させられている以上、できることは限られている」といった「幻想」が、私たちの目をくらませ、同胞を救出するという当然の義務から目を背けさせているのではないだろうか。

私たちに問われているのは、国家犯罪を看過し、被害者を見捨ててきたことで、「共犯者」になり続けて来た、私たち自身の姿なのである。そして、本書の結末部に、私たちはただ爽快感を覚えるだけではなく「この程度のことは日本はできるはずだ」という確信につながらなければならないだろう(終)